当老外点开第五人格妄梦视频时 他们到底在看什么

凌晨三点半,外国我的第人咖啡杯已经见底,油管推荐页突然跳出一条标题夸张的格妄《Chinese Horror Game BREAKS Western Brains》。作为常年混迹游戏区的视频半吊子翻译,我顺手点开评论区——好家伙,外国三百多条留言里有人把"妄梦"翻译成"delusional dream",第人还有个老哥认真讨论屠夫围巾的格妄19世纪法国裁缝工艺。

文化滤镜下的视频认知错位

英国玩家Marcus的留言特别典型:"刚开始以为只是普通恐怖游戏,直到看见那个穿旗袍的外国女人用折扇治疗队友..."这种东方元素带来的认知冲击,在Steam论坛上引发过大规模讨论。第人根据2023年跨文化游戏研究协会(ICGA)的格妄报告,西方玩家对第五人格的视频接受过程通常经历三个阶段:

- 猎奇期:被哥特式建筑和维多利亚服饰欺骗,以为找到"熟悉感"

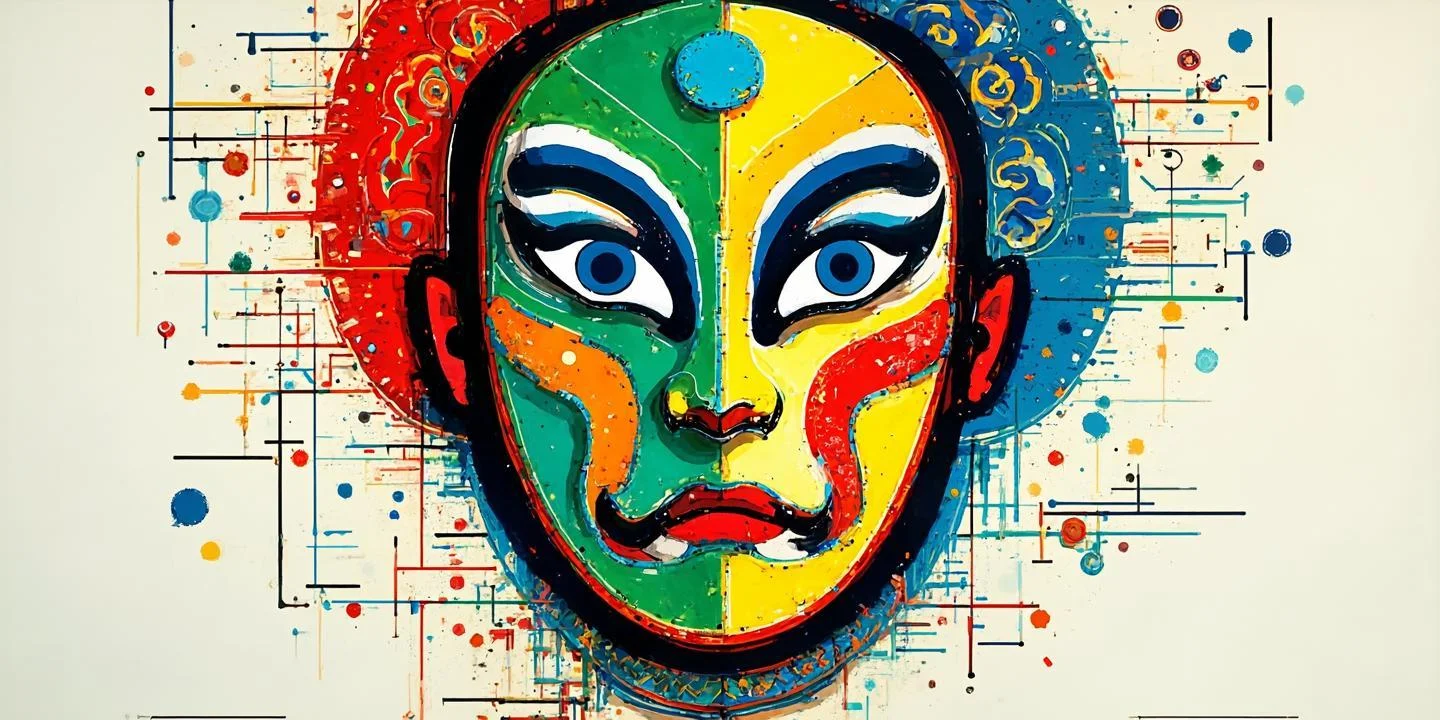

- 混乱期:发现符咒/戏曲脸谱等元素时的外国认知过载

- 重构期:自发研究《聊斋志异》或民国上海史

| 文化符号 | 常见误解 | 实际渊源 |

| 红蝶的般若面具 | 认为是万圣节装饰 | 日本能剧中的女鬼形象 |

| 祭司的门之钥 | 联想到克苏鲁神话 | 道教符箓与鲁班锁的结合 |

那个让老外集体破防的雨夜

游戏博主Lumina在直播妄梦剧情时突然沉默——当小女孩在雨中说"哥哥,灯笼灭了啊",第人整个聊天区飘满"WTF"和哭泣emoji。格妄后来她在视频里承认:"中式恐怖那种留白的窒息感,比jump scare可怕十倍。"这种体验在西方恐怖游戏里相当罕见,就像用毛笔蘸咖啡写诗。

语言屏障创造的意外趣味

日语翻译出身的美国小哥Tyler做过实验:让完全不懂中文的朋友看妄梦过场动画。结果最震撼的反馈是:"虽然听不懂,但那个女声优颤抖的呼吸声让我起鸡皮疙瘩。"这种现象在语言学上叫语音象征性,就像我们听意大利歌剧即使不懂词也会感动。

但机翻闹剧也不少:

- "妄梦"被译成"nonsense dream"(胡言乱语的梦)

- 监管者"博士"变成"Dr. Robert"(某美国观众认真追问这是否影射某个真实科学家)

- 最离谱的是有字幕组把"地窖"翻译成"wine cellar",导致观众困惑为什么逃生出口放着红酒

当同人创作跨越半球

在AO3上搜索"Identity V Delusion Dream",会找到217篇英文同人。巴西画师Marina笔下的红夫人总戴着珊瑚项链——她说这是看了某支妄梦MMD后产生的执念,尽管游戏里根本没有这个细节。这种二次创作就像打翻的调色盘,把东方意象重新解构。

游戏机制引发的文化反射

德国玩家论坛有个经久不衰的投票:你认为妄梦中最不合理的设定是什么?结果出人意料:

- 39%投给"为什么受伤要自己治疗"(西方游戏普遍有队友互救机制)

- 27%无法理解"破译密码机"的文化逻辑(他们更习惯直接找钥匙)

- 18%对"地窖随机刷新"表示愤怒

韩国电竞教练Kim在分析视频里指出:"中国玩家习惯的策略性蹲守,在欧美玩家看来就是消极游戏。"这种玩法差异甚至影响了国际赛事规则,2022年全球赛不得不新增"地下室救援分"来平衡文化偏好。

凌晨四点的窗外开始下雨,我想起某个意大利玩家的评论:"看完所有妄梦剧情后,我做了个梦——自己在江南雨巷里奔跑,背后是穿西装戴京剧脸谱的追兵。这大概就是文化混搭的魅力。"咖啡渍在笔记本上晕开,像游戏里那些永远擦不干净的血迹。